Содержание

Контрольная «Общая энергетика» (ТвГТУ)

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Методические указания к практическим занятиям и лабораторным работам для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 100.400

Составитель А.С.Енин

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ

Часть I. «Производство электрической и тепловой энергии»

Введение. Общие сведения о месте и роли энергетики в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и т.д. Краткая историческая справка о развитии энергетики. Понятие о единой энергетической системе. Типы электрических станций.

Тема 1. Тепловые электрические станции (ТЭС).

Типы ТЭС и их схемы. Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях. Паровые котлы: назначение, принцип действия, типы, технические характеристики. Энергобаланс и тепловые схемы ТЭС. Перспективы развития ТЭС.

Литература по теме: [1 — 3.2,3.3; 2 — 4.1…4.12, 6….6.5; 5-§66…75; 6;9].

Тема 2. Атомные электрические станции (АЭС).

Типы и схемы АЭС. Ядерные энергоустановки. Типы ядерных реакторов. Энергобаланс АЭС. Перспективы развития атомной энергетики.

Литература по теме: [1-3.9; 2-5.1.. .5.4,6.6; 5-§76 ].

Тема 3. Гидравлические электростанции (ГЭС).

Гидроэнергоресурсы и схемы их использования. Гидро- энергетические установки. Процесс преобразования гидравлической энергии в электрическую на различных типах гидроэнергоустановок. Современные проблемы комплексного использования гидроресурсов. Регулирование речного стока. Гидроэнергетика малых ГЭС. Проектирование и эксплуатация гидроэнергоустановок. Перспективы развития гидроэнергетики.

Литература по теме: [1-3.6; 2-9.1…9.7, 10.1.-.10.7; 7].

Тема 4. Возобновляемые источники энергии.

Общие перспективы развития энергетики. Энергетика и экология. Солнечные, ветровые, геотермальные, волновые, приливные энергоустановки. Использование вторичных энергоресурсов. Источники энергопотенциала, типы установок, социально-экологические и экономические аспекты. Накопители энергии. Экономия энергии, энергосберегающие технологии.

Литература по теме: [1-3.7,3.8,4.1…4.9], а также периодические издания.

Часть II.«Передача и потребление электрической и тепловой энергии»

Тема 5. Передача электрической энергии.

Воздушные и кабельные линии электропередачи (ЛЭП). Шкала номинальных напряжений. Силовые трансформаторы. Перспективные системы передачи и использования электрической энергии.

Литература по теме: [1-5.1…5.9; 3;4;8]

Тема б. Передача тепловой энергии.

Технические основы передачи тепловой энергии. Виды теплоносителей. Теплотрассы, трубопроводы, схемы передачи. Потребители тепловой энергии и их основные характеристики. Перспективы системы передачи и использования тепловой энергии.

Литература по теме: [1-5.1…5.9;2-11.1…11.4;4; 9; 11; 12].

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В данном разделе приведены методические указания по решению задач, примеры решения, варианты контрольных заданий.

2.1. Расчёт параметров режима котельного агрегата ТЭЦ.

Решается задача определения коэффициента полезного действия (КПД) парового котла и расхода топлива.

(2.1)

(2.2)

где — КПД парового котла, %; -потеря теплоты соответственно с уходящими газами, химическим недожогом, механическим недожогом, на наружное охлаждение, со шлаком, %; -полный расход топлива кг/с; -теплота, воспринятая рабочей средой в паровом котле, кДж/с; -располагаемая теплота поступающего в топку топлива, кДж/кг. Если тепло уходящих газов не используется, то

,%, (2.3)

а при разомкнутой системе сушки топлива уходящими газами

,%, (2.4)

где , , — энтальпия соответственно уходящих газов, газов в месте отборов на сушку, холодного воздуха, кДж/кг; — доля отборов газов на сушку; — избыток воздуха в уходящих газах.

Энтальпия газа при температуре Т численно равна количеству теплоты, которое подведено к газу в процессе нагревания его от нуля градусов Кельвина до температуры Т при постоянном давлении.

При разомкнутой системе сушки все данные о топливе относят к подсушенному топливу (сушонке). В этом случае расход сырого топлива при изменении влажности от до составляет

,кг/с, (2.5)

где — расход подсушенного топлива по (2.2), кг/с; , — влажность подсушенного и не подсушенного топлива, %.

При изменении влажности меняется и низшая теплота сгорания топлива — от до :

,кДж/кг. (2.6)

Низшая теплота сгорания соответствует количеству теплоты, выделяемой топливом при полном его сгорании без учёта теплоты, затрачиваемой на образование водяных паров, которые находятся в продуктах сгорания.

Полная располагаемая теплота поступающего в топку топлива

,кДж/кг, (2.7)

где — низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; — дополнительная теплота, вносимая в котёл подогретым снаружи воздухом, паровым дутьём и т д., кДж/кг. Для ориентировочных расчётов принимают =0,01…0,02.

Теплота, воспринимаемая рабочей средой в паровом котле

,кДж/с, (2.8)

где — паропроизводительность котла, кг/с; , — энтальпия перегретого пара и питающей воды, кДж/кг; — теплота, дополнительно воспринимаемая при наличии промежуточного пароперегревателя, продувки водой и т.д., кДж/с. Для ориентировочных расчётов .

, (2.9)

где — доля уноса золы с продуктами сгорания; — энтальпия шлака, кДж/кг, — рабочая зольность топлива, %.

Значения , , , , -приведены в приложении 1.

При твёрдом шлакоудалении можно принять =1,2…1,25; =0,95;

=560 кДж/кг. Кроме того, при температуре воздуха перед котлом 30 °С =233 кДж/кг, а при температуре уходящих газов 120 °С =1256 кДж/кг.

Пример расчёта. Определить КПД и расход топлива для парового котла при следующих условиях: =186 кгс; топливо — сушонка березовского угля с =13%; разомкнутая система сушки, =0,34; отбираемый на сушку газ имеет =4000 Дж/кг; энтальпия перегретого пара и питательной воды соответственно =3499 кДж/кг, =1086,5 кДж/кг.

Решение:

Предварительно по (2.6) определяется низшая теплота сгорания подсушенного топлива

кДж/кг.

Здесь =33%,=16200кДж/кг- по табл.П.1.1.

Принимая по (2.7) кДж/кг, находим.по (2.4) %.

По табл.П.1.1 и табл.П.1.2 принимаем %, %, % .

С учетом табл. П. 1.1 находим по (2.9) %.

Тогда %.

Для расчёта расхода топлива предварительно по (2.8) находим

кДж/с.

Расход подсушенного топлива по (2.2)

кг/с.

Расход сырого топлива при =33 % по (2.5) составляет

кг/с.

Контрольное задание. Определить кпд котла и расход сырого и подсушенного топлива, Паропроизводительность котла принять по табл. 2.1 в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки. Вид топлива принять по табл. П. 1.1 в соответствии с предпоследней цифрой номера зачётной книжки .

Паропроизводительность котла Таблица 2.1

Параметр

Вариант

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

,кг/с

150 200 180 100 90 120 140 160 170 130

2.2 Расчёт параметров режима гидравлической турбины

Решается задача нахождения мощности гидротурбины и коэффициента быстроходности.

, (2.10)

, (2.11)

где N — мощность турбины, кВт; — расход воды через турбину, м3/с; — напор, м; — КПД турбины, о.е.; — число оборотов вала турбины, 1/мин; — коэффициент быстроходности.

Мощность, развиваемая турбиной, зависит от расхода воды , напора , определяемого разностью уровней верхнего и нижнего бьефа, и КПД, зависящего от типа и режима работы турбины (см. рис. П.2.1).

Пример расчёта. Определить, как изменяется мощность пропеллерной гидротурбины, работающей с , если при неизменном напоре расход воды уменьшается на 30 %. Решение:

Изменение мощности, обусловленное уменьшением расхода воды, находится по (2.10)

Изменение кпд определяется по рис.П.2.1 при ; ;. Таким образом,

Здесь индекс 1 соответствует исходному, а индекс 2 новому режиму работы гидротурбины.

Пример расчёта. Определить коэффициент быстроходности турбины при , ,

Решение:

В соответствии с (2.11)

=1,17750/82=450

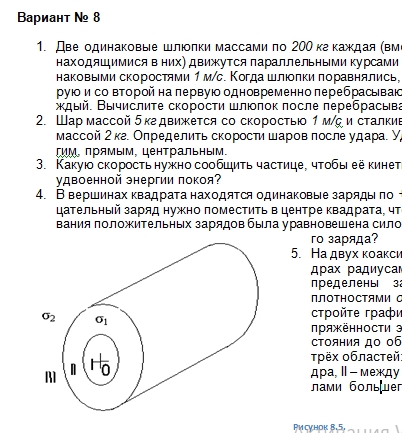

Контрольное задание. Определить, как изменится мощность гидротурбины при исходных данных, указанных в табл. 2.2,

Исходные данные Таблица 2.2

| Параметр | Вариант | |||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| , % | -60 | -30 | -50 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| , % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | -15 | +20 | -20 |

| Турбина | РО | ПЛ | П | К | РО | ПЛ | П | РО | К | ПЛ |

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки.

Тип турбины: РО — радиально-осевая; ПЛ — поворотно-лопастная; К — ковшовая; П — пропеллерная.

2.3. Расчёт параметров режима линии электропередачи

Решается задача определения потерь активной мощности в ЛЭП, упрощённая схема которой приведена на рис. 2.1.

~

G Uл L Iл Sнг

Рис. 2.1. Схема электрической сети

Для трёхфазной ЛЭП

(2.12) (2.13)

где — потери активной мощности, ; — сила тока,; — активное сопротивление в омах проводов ЛЭП длиной; — удельное сопротивление провода ЛЭП,; — полная мощность нагрузки,;- напряжение ЛЭП,.

Для ЛЭП напряжением выше 1 сечение провода предварительно определяется но формуле

(2.14)

где — экономическая плотность тока, справочная величина, .

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного (см.табл.П.3.1.).При этом для ЛЭП напряжением 110 сечение проводника должно быть не менее 70, а для ЛЭП 220 — не менее 240 .

Пример расчёта. Определить предельное расстояние передачи электроэнергии от источника потребителю, если максимально допустимая потеря активной мощности в ЛЭП численно равна 10 % от .

Исходные данные: =10,5 ;=2,6; =1,4 .

Решение:

Для схемы рис. 2.1 по (2.13; 2.14)

По табл. П.3.1 принимаем, .

Используя (2.12)

откуда

Контрольное задание. Для линии рис.2.1 сравнить потери активной мощности при различных напряжениях.Исходные данные приведены в табл. 2.3.

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки.

Исходные данные Таблица 2.3

| Параметр | Вариант | |||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | |

| 10,5 | 10,5 | 10,5 | 37,5 | 10,5 | 37,5 | 115 | 37,5 | 115 | 115 | |

| 37,5 | 37,5 | 37,5 | 115 | 115 | 115 | 230 | 115 | 230 | 230 | |

| 6 | 5 | 10 | 22 | 10 | 16 | 25 | 24 | 32 | 38 | |

| 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |

2.4. Расчёт элементов теплофикационной системы

Решается задача определения числа секций приборов водяной системы отопления жилого или производственного помещения.

(2.15)

(2.16)

, (2.17)

(2.18)

(2.19)

где — число секций чугунных по (2.15) или стальных по (2.16) радиаторов или конверторов с кожухом; — площадь поверхности отопительного прибора, отапливаемого помещения и поверхности нагрева одной секции соответственно, м2; — удельная плотность отапливаемого теплового потока по табл. П.4.1 , Вт/м2; — расчётная и номинальная по табл. П.4.3 плотность теплового потока прибора, Вт/м2; – расход теплоносителя через прибор по табл. П.4.4 , кг/с; — температурный напор, равный разности полусуммы температур теплоносителя на входе и выходе отопительного прибора и температуры воздуха помещения, °С; — теплопотребность помещения и теплоотдача стояков и подводок, к которым подключён отопительный прибор, Вт; — вспомогательные коэффициенты, принимаемые по табл. П.4.2, П.4.3, П.4.4, П.4.5 и рис.П.4.1.

Пример расчёта. Определить число двухрядных стальных радиаторов типа 2РСВ1-4, необходимых для отопления жилого помещения при следующих условиях: =96 м2 ; помещение угловое на третьем этаже девятиэтажного дома 1990 года постройки; расчётная температура наружного воздуха -25 °С.

Решение:

Для стальных радиаторов число секций определяется по (2.16). Предварительно по (2.17… 2.19) с использованием данных Приложения 4 находим

=1,5*96*81=11664 Вт, а также

=712*(35/70)1+0,25*(0,2/0,1)0,04*0,97=256,5 Вт.

Здесь принято =35 °С, что соответствует среднему значению для водяных систем отопления.

=(11664-0)* 1,07* 1,1/256,5=53,5 м2,

где β1=1,07 и β2=1,1 –принимаются по Приложению 4, =0, т.к. предполагается

=53,5/2,88=18,6.

Таким образом, принимается 19 секций типа 2РСВ1-4, которые устанавливаются у оконных проёмов.

Контрольное задание. Для помещения, в котором вы проживаете или работаете, определить число радиаторов, необходимых для отопления. Тип отопительного прибора принять по таблице П.4.3 в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки.

Примечание. В таблице П.4.1 в числителе указаны значения без учёта проведения энергосберегающих мероприятий, а в знаменателе — с учётом таких мероприятий (например, утепление дверных проемов, заклейка окон в зимний период и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочные данные к расчёту параметров режима котельного агрегата ТЭЦ

Расчётные характеристики топлива Таблица П. 1.1

| № вар. | Местонахождение | , % | , % | , | , % | , % |

| 1 | Нерюнгринское | 10 | 19,8 | 22,5 | 0,5 | 0,6 |

| 2 | Назаровское | 39 | 7,3 | 13 | 1 | 0,3 |

| 3 | Берёзовское | 33 | 4,7 | 16,2 | 1 | 0,2 |

| 4 | Ангренское | 34,5 | 14,4 | 13,4 | 1 | 0,4 |

| 5 | Челябинское | 17 | 32,4 | 13,4 | 0,6 | 0,7 |

| 6 | Воркутинское | 5,5 | 28,4 | 22 | 0,5 | 0,7 |

| 7 | Подмосковное | 32 | 28,6 | 9,3 | 0,8 | 0,1 |

| 8 | Экибастузское | 6,5 | 36,9 | 17,4 | 0,4 | 1 |

| 9 | Кузнецкое-Г | 12 | 23,8 | 20 | 0,6 | 0,8 |

| 0 | Кузнецкое-СС | 9 | 18,2 | 23,6 | 0,6 | 0,8 |

Потери на наружное охлаждение Таблица П. 1.2

Паропроизводительностькотла, , кг/с |

20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 250 |

| Потери теплоты, ,% | 0,8 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,28 | 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочные данные к расчёту параметров режима гидравлической турбины

Рис. П.2.1. Коэффициент полезного действия гидротурбины

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочные данные к расчёту параметров режима линии электропередачи

Данные сталеалюминевых проводов Таблица П. 3.1

| F, мм2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |

| ,

Ом/км |

3,1 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 0,65 | 0,45 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |

| ,А | 84 | 111 | 142 | 175 | 210 | 265 | 330 | 380 | 450 | 510 | 610 |

Примечание. — длительно допустимый ток для данного сечения провода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочные данные к расчёту элементов теплофикационной системы

Укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий, , Вт/м2 Таблица П. 4.1

| Количество

этажей |

Период

постройки |

Расчётная температура наружного воздуха, | ||||||

| -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | ||

| 1-2 | 1960-

1985г. |

148

147 |

154

153 |

160

159 |

205

194 |

213

201 |

230

218 |

234

225 |

| 3-4 | То же | 95

90 |

102

97 |

109

103 |

117

111 |

126

119 |

134

128 |

150

140 |

| 5 и более | То же | 65

65 |

70

69 |

77

73 |

79

75 |

86

82 |

88

88 |

102

96 |

| 1-2 | После 1985г. | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 177 | 187 |

| 3-4 | То же | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 | 101 | 109 |

| 5 и более | То же | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 | 87 | 95 |

Поправочный коэффициент к значениям Таблица П. 4.2

| Расположение

помнщений |

Одноэтажное

здание |

Многоэтажное здание | ||

| Нижний

этаж |

Средний

этаж |

Верхний

этаж |

||

| Среднее | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,3 |

| Угловое | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 2,2 |

Рисунок П.4.1. Способы установки отопительных приборов

Основные технические данные некоторых отопительных приборов Таблица П. 4.3

| № вар. | Отопительный

прибор |

,

м2 |

,

Вт/м2 |

,

кг/с |

|||

| 1 | Радиатор чугунный

МС-140-98 |

0,18 | 725 | 0,15 | 0,3 | 0 | 1 |

| 2 | Радиатор чугунный МС-90 | 0,2 | 700 | 0,2 | 0,3 | 0,01 | 0,996 |

| 3 | Радиатор стальной однорядный РСВ 1 -1 | 0,71 | 710 | 0,01 | 0,25 | 0,12 | 1,113 |

| 4 | Радиатор стальной однорядный РСВ 1 — 5 | 1,68 | 714 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,97 |

| 5 | Радиатор стальной однорядный РСГ 2-1-2 | 0,54 | 741 | 0,08 | 0,3 | 0,025 | 1 |

| 6 | Радиатор стальной однорядный РСГ 2 -1 — 9 | 2,17 | 729 | 0,2 | 0,25 | 0 | 1 |

| 7 | Радиатор стальной двухрядный 2 РСВ 1 — 1 | 1,42 | 615 | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 1,092 |

| 8 | Радиатор стальной двухрядный 2 РСВ 1 — 5 | 3,36 | 620 | 0,2 | 0,15 | 0 | 1 |

| 9 | Конвертор «Универсал» с кожухом КН20-0,4 | 0,95 | 420 | 0,02 | 0,3 | 0,18 | 1 |

| 0 | Конвертор «Универсал» с кожухом КН20 -1,966 | 5,5 | 357 | 0,2 | 0,3 | 0,07 | 1 |

Вспомогательный коэффициент Таблица П.4.4

| Отопительный прибор | Установка прибора | |

| У наружной стены | У окна | |

| Радиатор чугунный | 1,02 | 1,07 |

| радиатор стальной | 1,04 | 1,1 |

| Конвертор с кожухом | 1,02 | 1,05 |

Вспомогательные коэффициенты Таблица П.4.5

| Число секций в одном радиаторе | ||

| До 15 | 1 | 1,02…1,113 |

| 16…20 | 0,98 | |

| 21…25 | 0,96 | |

| Более 25 | 0,92+0,16/F |

Отзывы

Отзывов пока нет.